Tema III. Variación genética y su importancia para la biodiversidad.

Mutación.

Aprendizaje

El alumno analiza los tipos de mutación como fuente de cambio genético que contribuyen a la diversidad biológica.

Según De Vries (1901) la mutación es cualquier cambio heredable en el material hereditario que no se puede explicar mediante segregación o recombinación, sin embargo, en ese momento histórico aún no se conocía la función de los ácidos nucleicos, por lo que la definición de mutación a partir del conocimiento de que el material hereditario es el ADN y de la propuesta de la Doble Hélice para explicar la estructura del material hereditario (Watson y Crick,1953), sería que una mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. Es importante establecer que aunque existe la recombinación genética durante la meiosis, la mutación es la fuente primaria de variabilidad genética en las poblaciones, mientras que la recombinación, al crear nuevas combinaciones a partir de las generadas por la mutación, sería la fuente secundaria de variabilidad genética. No se conoce ningún mecanismo que dirija o que establezca el punto en la cadena de ADN o la amplitud de una mutación por lo que se ha establecido que las mutaciones ocurren de manera aleatoria. Debido a la naturaleza azarosa de las mutaciones, estas pueden ser neutras, perjudiciales o beneficiosas. Se puede rastrear el número de mutaciones que presenta un gen en un periodo de tiempo determinado, usualmente una generación. A esta medida se le conoce como tasa de mutación. Una alta tasa de mutación implica un mayor potencial de adaptación. Una alta tasa de mutación aumenta el número de mutaciones perjudiciales o deletéreas de los individuos. Cada especie tiene una tasa de mutación propia que ha sido modulada por la selección natural para que la especie pueda enfrentarse de un modo más o menos óptimo a los compromisos contrapuestos de estabilidad-cambio que le impone su ambiente. Casi todas las células de un organismo contienen ADN por lo que todas las células pueden presentar o generar mutaciones, dependiendo de la célula que presente la mutación podemos clasificarlas en dos: somáticas o germinales

Mutación somática: afecta a las células somáticas (todas células diploides del cuerpo no reproductoras) del individuo. Como consecuencia aparecen individuos mosaico que poseen dos líneas celulares diferentes con distinto genotipo, cuanto antes se haya dado la mutación en el desarrollo del individuo, mayor será la proporción de células con distinto genotipo. Una vez que una célula sufre una mutación, todas las células que derivan de ella por divisiones mitóticas heredarán la mutación (herencia celular). Las mutaciones que afectan solamente a las células de la línea somática no se transmiten a la siguiente generación.

Mutaciones en la línea germinal: afectan a las células productoras de gametos (p.e. óvulos o espermatozoides) apareciendo gametos con mutaciones. Estas mutaciones se transmiten a la siguiente generación y tienen mayor importancia desde el punto de vista evolutivo.

Las mutaciones se pueden generar de manera natural a través de fallas en la replicación o durante la anafase, o de manera inducida a través de la exposición a agentes mutagénicos químicos o físicos.

Las mutaciones, como ya vimos, se pueden clasificar y para ello tenemos diferentes criterios como son, además de la célula, somática o germinal, que la presente, la extensión o nivel de la mutación y en qué consiste la mutación. Evidentemente estos criterios se pueden sobreponer entre ellos.

Mutaciones puntuales o génicas

Son mutaciones que abarcan una extensión que va de un nucleótido a unos cuantos cientos (no más de un gen) y podemos observar las siguientes maneras en que ocurre y sus efectos:

Sustituciones de bases: cambio o sustitución de una base por otra en el ADN. Se dividen en sinónimas y no sinónimas.

Sustitución sinónima: cambio o sustitución de una base por otra que no altera el aminoácido que sintetiza el triplete en el que se encuentra.

Sustitución no sinónima: cambio o sustitución de una base por otra que altera el aminoácido que sintetiza el triplete en el que se encuentra.

Transiciones: cambio de una purina (Pu) por otra purina, o bien cambio de una pirimidina (Pi) por otra pirimidina.

Transversiones: cambio de una purina (Pu) por una pirimidina (Pi) o cambio de una pirimidina (Pi) por una purina (Pu).

Inserciones o adiciones y delecciones de nucleótidos: se trata de ganancias de uno o más nucleótidos (inserciones o adiciones) y de pérdidas de uno o más nucleótidos (delecciones). Tienen como consecuencia cambios en el cuadro o pauta de lectura cuando el número de nucleótidos ganado o perdido no es múltiplos de tres.

Duplicaciones: consiste en la repetición de un segmento de ADN del interior de un gen.

Inversiones: un segmento de ADN del interior de un gen se invierte, para ello es necesario que se produzcan dos giros de 180 grados, uno para invertir la secuencia y otro para mantener la polaridad del ADN.

Transposiciones: un segmento de un gen cambia de posición para estar en otro lugar distinto del mismo gen o en otro lugar del genoma.

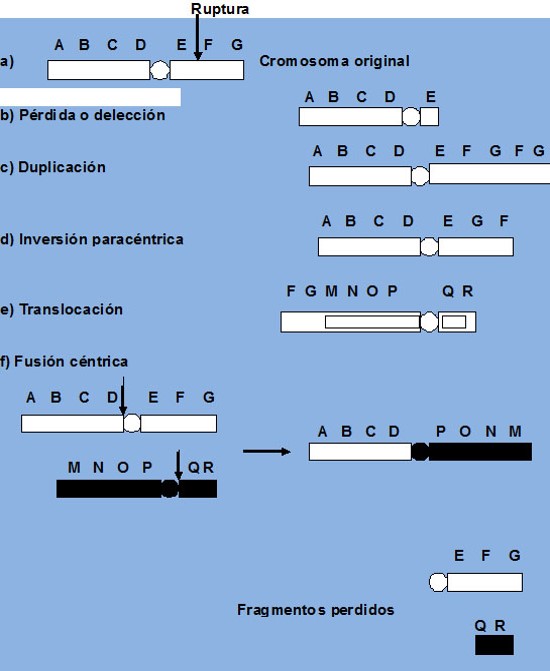

Mutaciones cromosómicas

Son mutaciones cuya extensión afecta a más de un gen, pero no al cromosoma completo.

Duplicaciones: consiste en la repetición de un segmento de ADN que abarca uno o varios genes.

Inversiones: un segmento de ADN del cromosoma se invierte 180 grados.

Transposiciones: un segmento de un cromosoma cambia de posición para estar en otro cromosoma distinto.

Inserciones o adiciones y delecciones de genes: se trata de ganancias de uno o más genes (inserciones o adiciones) y de pérdidas de uno o más genes (delecciones).

Fusión céntrica: Dos cromosomas se una para formar uno nuevo con la mitad de la información de uno y de otro.

Mutaciones genómicas

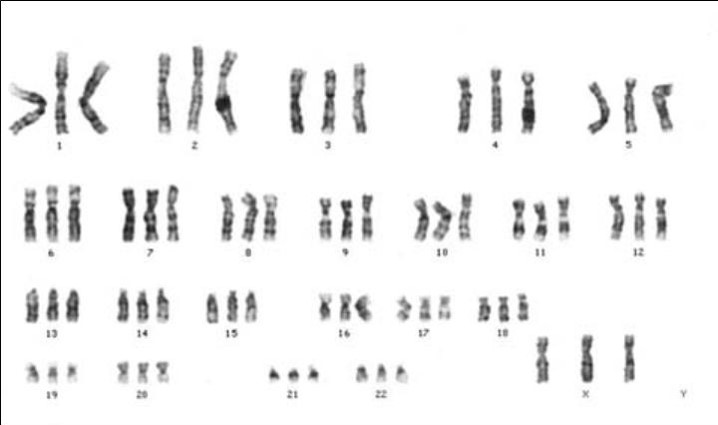

Ocurren cuando una mutación altera el número de cromosomas dentro de una célula, esta alteración puede consistir en tener cromosomas de más o un número menor al número euploide; el número euploide es el número promedio de cromosomas que presentan los individuos pertenecientes a una especie determinada, por ejemplo en seres humanos el número euploide sería 46, mientras que un número aneuploide, es decir un número de cromosomas distinto del número promedio (euploide), serían los individuos que presentan síndrome de Down (47 cromosomas debido a una trisomía en el par 21) o el síndrome de Turner (45 cromosomas debido a la ausencia de un cromosoma sexual). También puede ocurrir que se duplique un juego completo o varios juegos completos de cromosomas, a los individuos que presentan esta mutación se les llama poliploides, esto es muy común en plantas o en hongos.

Recombinación genética

Aprendizaje

Comprende que la recombinación en procariotas y eucariotas genera distintas alternativas que aumentan la variación génica.

El término recombinación se refiere a la mezcla, en la descendencia, de los genes y cromosomas de los padres; lo cual implica la formación de nuevas combinaciones genéticas a partir de los que ya pudieron sobrevivir y reproducirse, es decir probados en el medio.

El entrecruzamiento, como se sabe, ocurre durante la Profase I de la meiosis, los cromosomas realizan un complicado proceso que culmina con el intercambio de material genético de un cromosoma homólogo a otro. En este proceso, cuando los cromosomas homólogos forman pareja, su posición es tal, que los genes de un cromosoma se encuentran cerca de los genes para la misma característica en el otro cromosoma, es decir, los genes para el color de ojos paternos y maternos están muy juntos y pueden formar quiasmas (uniones entre los cromosomas) que al separarse dan como resultado cuatro cromosomas con diferentes combinaciones de genes; el número de quiasmas o puntos de unión entre cromosomas homólogos, es azaroso y varía en cada cromosoma.

Puesto que en las especies de fecundación cruzada un miembro de cada par de cromosomas es de herencia materna y el otro es de herencia paterna, el resultado es que los cromosomas de herencia materna ahora poseen fragmentos de ADN de herencia paterna; y los cromosomas de herencia paterna ahora contienen fragmentos de material genético proveniente del cromosoma donado por la madre. Este mecanismo da como resultado una variedad de combinación de caracteres que ayuda a la supervivencia de las poblaciones por períodos más largos en un medio ambiente cambiante sin los riesgos que implica la mutación.

Entrecruzamiento sencillo entre un par de cromosomas homólogos. El cromosoma blanco es de herencia materna y el oscuro es de herencia paterna. En a) los cromosomas homólogos inician el entrecruzamiento durante la profase I de la meiosis. En b) el entrecruzamiento y la primera división meiótica ha terminado; se entiende que cada cromosoma homólogo se encuentra en células hijas distintas y, como puede verse una cromátida de cada cromosoma ya no es “pura”, pues contiene información proveniente de ambos progenitores. En c) al término de la meiosis, cada cromátida (ahora cromosoma hijo) se encuentra en distinta célula; dos de los cromosomas hijos son puros, pues llevan información de uno de los progenitores, mientras que los otros dos llevan información mezclada de ambos progenitores.

Flujo génico

Aprendizaje

Analiza el papel del flujo génico como factor de cambio en la frecuencia de alelos de las poblaciones

Es un proceso microevolutivo que consiste en la diseminación de genes entre individuos de una misma población o entre una población y otra.

En especies que presentan una distribución limitada o una sola zona de distribución es importante que la reproducción no se produzca entre individuos emparentados ya que esto puede llevar al fenómeno de endogamia, cuando existe la endogamia se reduce la disponibilidad de alelos en una población (menor variabilidad) y la posibilidad de supervivencia debido a la posibilidad de que alelos recesivos queden en homocigosis, y por lo tanto, la probabilidad de que expresen, aumenta significativamente. Muchos alelos recesivos son letales o producen características que reducen la probabilidad de sobrevivencia de la progenie.

El ejemplo lo tenemos en los guepardos o cheetas, los cuales se encuentran actualmente en peligro de extinción, ya que en los últimos 150 años parece que entraron en cuello de botella evolutivo (la población se redujo mucho y actualmente todos los individuos existentes provienen de la reproducción de unos pocos individuos), por lo que los apareamientos en poblaciones reducidas muchas veces es entre padres y descendientes por la escasez de parejas potenciales. Esto da como resultado que para la mayoría de los genes casi no existan alelos, lo que los hace tan genéticamente similares que pueden encontrarse idénticas manchas sobre la piel en muchos de ellos. Los alelos que actualmente se presentan afectan la fertilidad de manera tal, que la mayoría de los machos, además de producir una baja cantidad de espermatozoides, se calcula que el 70% de ellos son anormales. Otros alelos son responsables de la poca resistencia a las enfermedades, por lo que algunas de ellas pueden alcanzar proporciones epidémicas entre los cheetas. Las infecciones provocadas por un coronavirus que produce peritonitis entre los felinos es muy rara entre los leones (que tienen mayor variabilidad genética), pero muy frecuente entre los guepardos.

Cuando el flujo génico se da en especies que tienen más de una población, este fenómeno influye en ellas cambiando la frecuencia de alelos cuando uno o varios individuos dejan (emigran) o entran (inmigran) a una determinada población. Un ejemplo de esto serían los rasgos caucásicos como los ojos de color claro o el cabello rubio en la población en México producto de las diferentes invasiones de naciones europeas o el cabello crespo y otros rasgos africanos producto de la llegada de esclavos africanos a México durante la colonia. Es importante agregar que en algunas especies el flujo génico no incluye el traslado físico de individuos y los genes pueden ser diseminados a través de gametos, polen o esporas que se dispersan entre poblaciones vecinas. Cuando los individuos entran o salen a una población, lo hacen llevando sus genes, por lo que modifican las frecuencias génicas de la población que dejan y a la que llegan.

El flujo génico tiene dos aspectos importantes.

Primero: al aparecer un nuevo alelo con ventaja adaptativa en una población, éste puede ser diseminado a otras poblaciones cuando algunos individuos emigren y se integren a otra población ingresando en ella sus genes. Por ejemplo, en el caso del Pirul (Schinus molle), un árbol muy común en México, su pequeño fruto es comido entero por algunas aves; más tarde, al defecar, el ave suele hacerlo arrojando la semilla sin digerir en un lugar muy distante del árbol progenitor. De este modo, el pirul dispersa sus semillas junto con los alelos que éstas contengan. Tal proceso hace que los alelos nuevos que se pudiesen generar, no queden únicamente en una misma población y que sean diseminados en otras.

Este fenómeno en cualquier especie neutraliza las diferencias entre poblaciones y las mantiene como una misma variedad o especie. En los humanos suele suceder lo mismo con las migraciones que cada día son más comunes, ya sea por causas económicas o políticas, este proceso tiende a neutralizar las variaciones acumuladas de mucho tiempo atrás. En nuestro país las migraciones más importantes empezaron con la conquista europea.

Segundo: cuando se interrumpe el flujo génico las poblaciones se mantienen aisladas genéticamente unas de otras. Esto puede causar con el tiempo que cada población adquiera unas frecuencias alélicas diferentes, ya sea por mutaciones, deriva génica o selección natural diferencial, cada población adquiere características propias, lo que generará una divergencia genética entre tales poblaciones, produciendo al principio pequeñas variaciones. Si las poblaciones interrumpen el flujo génico por tiempo considerable, y se siguen acumulando diferencias, estas pueden dar por resultado la formación de nuevas especies o grupos taxonómicos mayores. Desde luego que este último aspecto es el importante en la diversidad biológica, no sólo por la posibilidad de proporcionar nuevas especies, sino también por mantener genéticamente sana a una especie.